Cincuenta millones. Un número redondo, simbólico, aparentemente triunfal. España está a punto de alcanzar —por primera vez en su historia— los 50 millones de habitantes. Pero este hito demográfico, antes que ser una señal de vigor poblacional es el reflejo de una transformación profunda, compleja y estructural. Estamos creciendo, también económicamente, más que los países de nuestro entorno en estos últimos años; pero, sobre todo, nos estamos transformando a mayor velocidad.

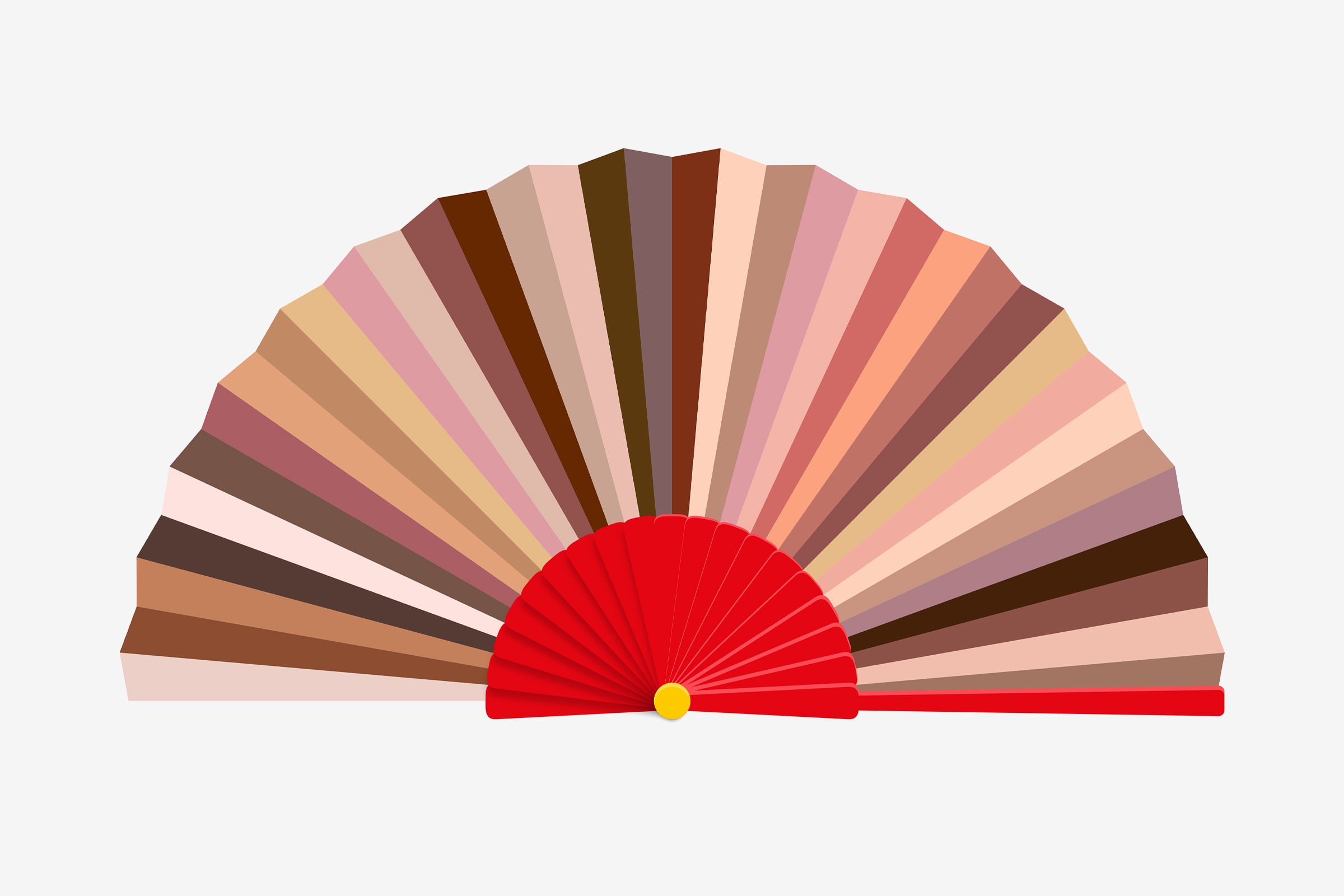

La cifra encierra una aparente paradoja: llegamos a los 50 millones no por tener más hijos, sino por incorporar a más personas nacidas fuera de nuestras fronteras. Es el resultado de flujos migratorios que, más allá de una tendencia, se han convertido en los últimos 25 años en una necesidad estructural para sostener nuestra economía, nuestro Estado del bienestar y nuestra cohesión social. En un país con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, y al tiempo con una de las poblaciones más longeva y cada vez más envejecida, tal crecimiento, siendo síntoma de vitalidad económica, plantea sobre todo un mundo diferente al del crecimiento orgánico tradicional de la población española de décadas anteriores.

Este nuevo país que emerge —más diverso, más urbano, más fragmentado en hogares pequeños— exige una mirada distinta. Porque detrás del número hay un reto: cómo convertir esta nueva realidad demográfica en una oportunidad de progreso, inclusión y sostenibilidad. Y cómo evitar, como señalaba en otro artículo en estas mismas páginas hace un año, que la demografía nos siga atropellando.

La natalidad en España continúa en niveles históricamente bajos. La tasa de fecundidad apenas supera 1,1 de hijos por mujer, muy lejos del umbral de reemplazo generacional. De hecho, nuestro crecimiento vegetativo es negativo desde hace ya casi una década, y la única razón por la que la población total aumenta y no disminuye es la inmigración. Cerca de diez millones de personas nacidas en el extranjero —de los que 2,6 millones han adquirido la nacionalidad española— residen hoy en España. Más del 80% han venido a nuestro país en los últimos 25 años, y su peso relativo no deja de crecer. Tanto que, según las últimas proyecciones del INE, cuando desaparezca la actual generación de los baby boomers, la mía, cerca del 40% de los residentes habrán nacido fuera del país. Afortunadamente. Si no fuese así, el invierno demográfico —compartido con otros países europeos, y no sólo— nos devolvería a ese país de menos de 35 millones de habitantes —insostenible en ese futuro por la estructura de edades— que vio nacer a dicha generación hace más de medio siglo. Este dato, por sí solo, revela la magnitud del cambio que estamos viviendo.

Efectivamente, no se trata solo de cuántos somos, sino de cómo somos. La estructura por edades se está “desequilibrando” rápidamente. La proporción de personas mayores aumenta, mientras que la base joven se estrecha. La ratio de dependencia —el número de personas inactivas por cada persona activa— se aproxima a niveles que ponen en tensión el sistema de pensiones, la sanidad y los cuidados. En este contexto, el mercado laboral se convierte en un espacio clave de integración y sostenibilidad. Necesitamos incorporar, formar y retener talento diverso, adaptarnos a nuevas realidades culturales y sociales, y aumentar la productividad para compensar el envejecimiento de la fuerza de trabajo. También para aumentar una renta per cápita que no acaba de despegar en este nuevo marco.

Los hogares también están cambiando. Como decía, cada vez son más pequeños, más urbanos, más solitarios. Más de la mitad de los hogares españoles están formados por una o dos personas, y en apenas una década serán dos de cada tres. Y al mismo tiempo, se intensifica la concentración territorial en grandes polos urbanos, mientras muchas zonas rurales y periféricas sufren una regresión poblacional que amenaza, si no condena, su viabilidad. Este fenómeno tiene implicaciones profundas en el modelo de vivienda, en la planificación urbana, en la prestación de servicios públicos. La demanda de vivienda accesible, bien localizada y adaptada a nuevas formas de convivencia se convierte en una prioridad estructural.

La diversidad cultural, lingüística y generacional que acompaña este crecimiento poblacional plantea nuevos desafíos de cohesión social. La integración no puede ser solo una cuestión administrativa; debe ser una política activa, transversal, que abarque la educación, el empleo, la sanidad, la participación ciudadana. La convivencia en una sociedad más plural exige diálogo, reconocimiento mutuo y políticas que fomenten el sentido de pertenencia. Porque el riesgo no está en ser diversos, sino en no saber gestionar esa diversidad.

En este contexto, la demografía deja de ser una variable pasiva para convertirse en un factor activo que condiciona el modelo de país. Alcanzar los 50 millones debe ser una oportunidad para repensar nuestras políticas públicas, nuestras prioridades estratégicas, nuestra visión de futuro. No podemos permitirnos que este crecimiento sea desordenado, desigual o insostenible. Necesitamos una estrategia demográfica que no solo gestione el presente, sino que diseñe el futuro y permita restañar la brecha de productividad frente a los países de nuestro entorno, nuestro histórico talón de Aquiles. Una estrategia que articule vivienda, educación, sanidad, integración y sostenibilidad territorial.

La planificación demográfica debe ser una política de Estado. No basta con reaccionar ante los datos; hay que anticiparse a las tendencias. Hay que diseñar ciudades que respondan a las nuevas formas de vida, sistemas educativos que preparen para una sociedad más diversa, modelos de atención que respondan al envejecimiento, y políticas migratorias que no solo regulen, sino que integren. Gobernar la demografía es gobernar el país.

Alcanzar los 50 millones de habitantes no es un punto de llegada, sino un punto de partida. Es el umbral de una nueva etapa en la historia demográfica de España, marcada por la diversidad, la longevidad, la movilidad y la transformación de los vínculos sociales. Pero también por la urgencia de adaptar nuestras estructuras, nuestras políticas y nuestras mentalidades a una realidad que ya está aquí.

La demografía, además de números, es una cuestión de equilibrios, de cohesión, de sostenibilidad. Realmente es el telón de fondo sobre el que se proyectan los grandes desafíos del país: el modelo productivo, el sistema de pensiones, la vivienda, la educación, la sanidad, la integración. Y es el espejo en el que se reflejan nuestras decisiones colectivas, nuestras prioridades, pero también nuestras omisiones.

Si no gobernamos la demografía, será la demografía quien nos gobierne. Y lo hará con la misma o más velocidad con la que ha cambiado en los últimos años. Por eso, alcanzar los 50 millones debe ser una llamada a la acción: para planificar, para integrar, para innovar. Y para ser un país más consciente de su diversidad.