Sabemos que el mundo se ha vuelto amenazante. Los responsables de las finanzas globales ya no utilizan frases tranquilizadoras como aquella de Mario Draghi —el “whatever it takes”— para salvar el euro en 2012. Al contrario. La semana pasada, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) hablaba en Davos de que el crecimiento previsto para la economía mundial, del 3,3% en 2026, es “una historia muy bonita, pero insuficiente”. “Quiero hacer un llamamiento a todos vosotros: no caigáis en la complacencia. El crecimiento no es lo suficientemente fuerte. Y por eso, la deuda que pesa sobre nuestros hombros, que está alcanzando el 100% del PIB, será una carga muy pesada”, advirtió Kristalina Georgieva.

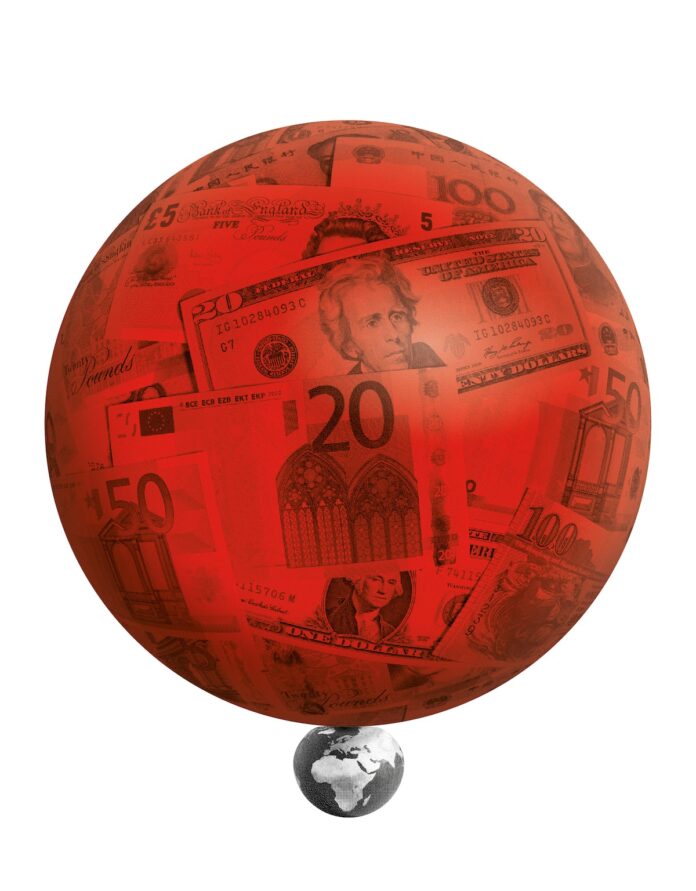

Tan pesada, que la deuda pública se ha convertido en uno de los rasgos estructurales de la economía. Globalmente está en 93 billones de dólares, y se espera que pronto alcance casi los 100 billones. Lo preocupante, más allá de la cifra, es que mientras que la deuda de los hogares y las empresas cae de forma sostenida desde 2015 (ahora ronda los 151 billones), los Estados no dejan de necesitar más y más recursos. Según la OCDE, la ratio de deuda sobre PIB en las economías avanzadas supera el 110%. Antes de la covid, ese nivel solo se había alcanzado en las guerras napoleónicas, recuerdan con ironía en The Economist. Luiz de Mello, director de la Subdivisión de Estudios de País de la organización, echa la vista atrás con preocupación. “Si comparamos la evolución de los países de la OCDE, antes de la crisis global [de 2008] estábamos en un promedio de deuda pública del 70% del PIB, y hemos cerrado el año pasado con más de un 110%. Un 40% del PIB en menos de 20 años es un aumento considerable”.

Los gobiernos de todo el mundo parecen ser incapaces de equilibrar los presupuestos. El déficit de EE UU el año pasado se elevó al 6,2% y este año las previsiones del Gobierno lo sitúan en el 5,5%, porque no se descarta que Donald Trump anuncie alguna de sus grandes y queridas rebajas de impuestos. El FMI ha emitido varias alertas sobre lo rápido que crece el pasivo norteamericano—superó los 36 billones de dólares el año pasado— llegando a niveles de alrededor del 123% del PIB.

En Europa, el Parlamento alemán aprobó a finales de noviembre un presupuesto que prevé el segundo mayor endeudamiento en su historia. De los gastos, que ascienden a unos 525.000 millones de euros, casi 100.000 millones se financiarán mediante créditos. Francia transita por la cuerda floja. Sumida en una gigantesca crisis política, las primeras estimaciones apuntan a que el déficit el año pasado alcanzó el 5,4% del PIB, después de que en 2024 se hubiera disparado hasta el 5,8%. Los presupuestos allí se acaban de aprobar por decreto con la promesa de que el déficit no superará el 5% este 2026, pero las dudas persisten. Y las reformas que esperan los mercados se atascan: a finales del año pasado se suspendió la reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno de Élisabeth Borne hace tres años para retrasar a los 64 años la edad de jubilación, ahora en 62. Los franceses saben que eso puede hacer insostenible el sistema de subsidios, pero tras las protestas de 2023 los políticos quizá piensen que un nuevo intento les marcaría la puerta de salida del Parlamento.

En el Reino Unido también se han encendido las alarmas. En 2024 registró uno de los saldos presupuestarios más negativos del continente, con un déficit del 5,75%, y siguió engordando su deuda en 2025. La inflación se ha reavivado en las últimas semanas, aumentando las preocupaciones de que el banco central pudiera haber declarado la victoria sobre los precios demasiado pronto, según un análisis de Muzinich & Co.

Un ataque al corazón

Ray Dalio, inversor y una voz influente en el sector financiero norteamericano, compara la deuda con el sistema circulatorio del cuerpo humano en su nuevo libro, How Countries Go Broke: The Big Cycle (Cómo quiebran los países, el gran ciclo de la deuda, Deusto, 2026). Cree que tanto Estados Unidos como otras economías avanzadas se dirigen hacia el equivalente a un “ataque al corazón económico”. Porque cuando la deuda se usa de forma productiva, genera ingresos suficientes y crecimiento para pagar el capital y los intereses, pero cuando esos ingresos no llegan, el servicio de la deuda (el pago de intereses) se acumula como el colesterol en las arterias financieras y termina por obstaculizar el gasto y, en los peores momentos, detonar una crisis. Los países se enfrentan entonces a decisiones dolorosas para la población o incluso perjudiciales, como dejar que suban los tipos de interés —lo que deprime la economía—, devaluar la moneda para comprar la deuda emitida —lo que genera inflación—, o realizar bruscos recortes de gasto para conseguir equilibrar las cuentas —lo que daña los servicios públicos, y a menudo genera más pobreza y desigualdad—.

Si Dalio tiene razón, lo que le ha pasado a Japón estos días se podría considerar más bien como una angina de pecho: la semana pasada los bonos gubernamentales a 30 años registraron el mayor nivel de ventas de su historia en un solo día, con los tipos de interés disparándose hasta el 3,85%. El yen se desplomó frente al dólar antes de volver a revalorizarse entre fuertes rumores de una acción coordinada entre la Reserva Federal y el Banco Central de Japón.

¿Qué sucedió? El Gobierno de Sanae Takaichi había anunciado en otoño un gran paquete de recortes de impuestos para activar la inversión en respuesta a los aranceles. Su propuesta incluía bajar el IVA de los alimentos para aliviar la presión sobre los hogares. Pero ahí estaban los llamados “vigilantes de los mercados de bonos”, dispuestos a torcer el brazo del Ejecutivo. Y todo tembló. Con siete billones de euros en circulación, la deuda de la isla es históricamente alta (ronda el 250% del PIB). Hasta ahora eso no ha sido un gran problema mientras los acreedores veían sus expectativas de cobro cumplidas, pero un mayor déficit por un aumento del gasto público inyectó una mayor incertidumbre en torno a la trayectoria fiscal a largo plazo.

“Con un crecimiento insuficiente, la deuda no se reduce sola. Japón es relevante no por un riesgo de default al estilo clásico —su deuda está en yenes y tiene una enorme base inversora doméstica—, sino por cómo una subida rápida de las rentabilidades puede alterar los flujos globales”, explica Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Una expectativa de tipos altos, movimientos de carteras de grandes inversores japoneses y episodios de volatilidad que se trasladasen al crédito sí podrían hacer mucho más daño, opina.

2026: ¿un año más?

En circunstancias normales, 2026 debería ser un año tranquilo. Los bancos centrales vienen de un ciclo de recortes de tipos de interés, el crecimiento mundial se reduce, las valoraciones de la Bolsa parecen haber tocado máximos y se hace cada vez más difícil que se eleven los rendimientos de la deuda privada. En esa medida, los bonos de deuda pública deberían ser una buena opción para los inversores. Pero los acontecimientos nos dibujan un mundo distinto, donde las alarmas sobre el caos fiscal saltan por todas partes en un momento en que, curiosamente, parece que se descartan impagos.

Los inversores, preocupados por los derroches fiscales, venden bonos gubernamentales y dólares y buscan valores refugio, como el oro. “Sí, el escenario central del mercado es favorable”, corrobora Lago. “El crecimiento es aceptable, la inflación está más controlada y los bancos centrales irán bajando tipos con prudencia. Eso reduce la urgencia. Pero es un equilibrio frágil. En deuda soberana, el gran cambio no suele venir por el “día del impago”, sino por un cambio de narrativa: una sorpresa en el crecimiento, un shock geopolítico, un giro político o un repunte de inflación que obligue a mantener tipos altos más tiempo. Si eso ocurre, las primas pueden ajustarse rápido”.

Para Ernesto Campos, economista y profesor en la Universidad Internacional de Valencia, la ausencia de recesiones en las principales economías y la existencia de cortafuegos institucionales han creado esa percepción de riesgo contenida. “En el caso de España, por ejemplo, la prima de riesgo se mantiene en niveles reducidos pese a una elevada deuda, lo que refleja confianza en el corto plazo. Sin embargo, la sostenibilidad fiscal no se pone a prueba en escenarios favorables, sino ante shoks: desaceleraciones, subidas prolongadas de tipos o aumentos estructurales de gasto. El riesgo que los mercados parecen estar infravalorando no es el impago inmediato, sino una década de menor crecimiento, mayores intereses y presión fiscal creciente”. En suma, “el mercado puede estar tranquilo…, pero la deuda no se juzga por el clima de hoy, sino por la tormenta que puede venir”.

Una encuesta del FMI presentada en Davos habla de esos temporales que acechan: los economistas consultados prevén casi unánimemente un aumento del gasto en defensa (el 97% en las economías avanzadas y el 74% en los países emergentes). Crecerá también la inversión en infraestructura digital y energía, y solo disminuirá el gasto en protección ambiental. Casi la mitad piensan que habrá una crisis de deuda soberana en los próximos meses. La otra mitad creen que los gobiernos recurrirán a una mayor inflación para reducir las cargas y seis de cada diez consideran probables las subidas de impuestos en las economías avanzadas.

Hay tres formas de reducir la deuda: con crecimiento económico, con superávits fiscales y, sin hacer ninguna de las dos cosas anteriores, gracias a una palabra mágica y peligrosa: la inflación. Ernesto Campos explica que el crecimiento es la vía más sana: al aumentar el PIB, el peso relativo de la deuda disminuye. “Los superávits primarios permiten una reducción más directa, pero suelen ser políticamente costosos y difíciles de mantener en el tiempo”, explica.

Un alivio peligroso

La inflación, en cambio, activa el llamado mecanismo de “licuación” de deuda, especialmente cuando está emitida a largo plazo y a tipo fijo. “Al crecer el PIB nominal, la deuda pierde peso relativo. Sin embargo, ese efecto solo es beneficioso si la inflación no se traduce rápidamente en mayores tipos de interés exigidos por los mercados. Cuando eso ocurre, el alivio inicial se diluye”. María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas, contextualiza que Grecia y Portugal han conseguido corregir el déficit que generaron durante la pandemia haciendo los deberes. Gracias al crecimiento, España ha pasado de un nivel del 125% del PIB en 2021 al actual 103% y por primera vez en dos décadas espera tener superávit primario en 2025. Pero más allá de la bonanza, la reducción de la deuda “ha sido más como consecuencia de esa licuación. Ya lo ha advertido la Airef: si no hay medidas de ajuste de déficit, ese proceso de reducción podría frenarse o incluso aumentar a partir de 2027. Durante un tiempo los mercados lo pueden admitir, pero cuando hay una huida, los inversores podrían empezar a fijarse en Italia o España”, advierte. Santiago Lago añade otra capa de preocupación, aunque a corto plazo cree que la situación es sostenible. “El principal problema es estructural. La presión que genera el envejecimiento, las necesidades en defensa y la transición energética obligan a una estrategia presupuestaria de medio plazo más ambiciosa”.

El nuevo marco fiscal europeo debería actuar como una guía que permita a cada país adaptar su ritmo de ajuste a la realidad local, pero, como recuerda Campos, “exige compromisos claros y un seguimiento efectivo. Deja atrás un enfoque sancionador y pone el acento en la credibilidad”. Ya no se trata de cumplir o incumplir: “No es una camisa de fuerza: es un GPS. Permite elegir el camino, pero exige llegar”. El profesor de Economía Aplicada en la Complutense Antonio Sanabria cree que el rescate de la pandemia protegió la economía de males mayores y que ahora la deuda se está reduciendo en términos de PIB a ritmos mayores de lo previsto: “Pero se puede decir que se podría hacer más. Una posición más contracíclica nos daría recursos adicionales para cuando vengan las vacas flacas”.

Sanabria pincha en hueso: los políticos tienden a no tener incentivos para la prudencia y suelen dejar el problema a los de atrás. Además, los ciudadanos presionan para que el Estado de bienestar sea digno de tal nombre, para que no se recorten los servicios públicos esenciales. “Un político tiene que tener incentivos para estabilizar la economía sin perjudicar el crecimiento, porque sin él no hay pago posible de la deuda. Lo lógico es que se enfoquen en los más vulnerables”, añade Sanabria. Lo que no tienen, cree, es margen para bajar impuestos: “Hablar de ello es intentar engañar al personal. Mariano Rajoy, durante su campaña, recogía firmas para bajar el IVA, y cuando llegó a La Moncloa lo subió. No porque tuviese un plan maligno, seguramente creía que podía hacerlo, pero era algo poco realista”.

El responsable de la OCDE utiliza el ejemplo francés, abocado a recortes que los ciudadanos no comprenden ni aprueban, para hacer un llamamiento a la reflexión a cómo se presentan los debates públicos. “El tema del envejecimiento va a ser delicado, y va más allá de las pensiones. Tiene que ver con sanidad, cuidados y atención a los mayores”. El organismo realiza periódicamente estudios de proyecciones. “De 2025 a 2060, la presión presupuestaria relacionada con el envejecimiento de la población añadirá un gasto equivalente al 6,5% del PIB en los países de la OCDE. ¿Aumentará la deuda en esa proporción solo para financiar ese gasto?”, se pregunta. Y aboga por una consolidación a medio y largo plazo. Más allá, desde luego, de lo que dura un Gobierno. “Es importante que la sociedad haga presión. Que los consejos fiscales estén siempre subrayando la importancia de ajustes creíbles y duraderos. Es importante crear colchones para periodos de crisis. ¿Cuántas hemos enfrentado en los últimos cinco años? Pandemia, inflación, crisis energética…, la dana en España. Sin espacio fiscal, ¿cómo vamos a enfrentar las crisis futuras?”. Quizá la directora del FMI haya salido de Davos haciéndose la misma pregunta.

Riesgo de contagio

Peldaño a peldaño el mundo ha acumulado deuda al compás de las perturbaciones: la Gran Recesión de 2008 con sus coletazos posteriores en las crisis soberanas en la eurozona y la pandemia fueron determinantes. Portugal y Grecia son dos ejemplos de las consecuencias dramáticas de tener unas finanzas públicas poco sostenibles. Las reformas y recortes que se vieron obligados a hacer por la llamada troika (la Comisión Europea, el BCE y el FMI) dejaron profundas cicatrices sociales.

La escalada en el mundo se ha aceptado —no hay una cifra que se pueda considerar en sí misma peligrosa— hasta que los mercados han empezado a poner farolillos rojos. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE fija un valor máximo de referencia para el déficit público en el 3% del PIB y del 60% para la deuda pública. “Posiblemente ya es un número que no se corresponde con la situación actual”, cree David Martínez Turégano, economista senior de Caixabank Research. Lo relevante es su evolución: cuánto cuesta financiarla, a qué plazo, en qué moneda, y si la economía crece lo suficiente para sostenerla. Las previsiones del FMI la elevan hasta casi el 150% del PIB en 2030 en todo el globo. Eso añade otro problema: “En general, el tipo de interés al que se financian las administraciones suele ser referencia para el resto de los activos financieros y se puede llegar a trasladar al sector privado”.

La IA, una tecnología que amenaza con gripar el sistema

“Deuda no es una mala palabra, depende de en qué te la gastes”. La frase la pronunció hace unos días Muhammad Aurangzeb, ministro de Finanzas del Gobierno de Pakistán, y resume la disyuntiva a la que se enfrentan los Gobiernos de todo el mundo. Él acaba de firmar la mayor financiación sindicada de la historia de su país a cambio de dejar que una empresa construya una mina de cobre. “Para nosotros ese es el comienzo de la discusión. Tenemos que financiar el crecimiento futuro. Ahora nuestros jóvenes informáticos programan a 12 dólares la hora. Si mejoramos su cualificación [usando la deuda] podrían empezar a cobrar 50 dólares”.

Utilizar el dinero para garantizar crecimiento económico y estimular la productividad a medio y largo plazo es lo más sano y lógico que puede hacer un Gobierno. Pero con la llegada de la inteligencia artificial (IA) esa ecuación no parece fácil de despejar. La IA consume tantos billetes como energía necesitan sus servidores para procesar los datos. Amazon, Alphabet, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia y Tesla han anunciado inversiones de 365.000 millones de dólares este año. Hasta ahora, los llamados hiperescaladores (empresas que ofrecen servicios masivos de archivos en la nube, procesamiento y centros de datos) pagaban sus inversiones con beneficios (presentes y futuros), pero a medida que van necesitando más dinero las operaciones se vuelven más peligrosas y, el riesgo de las empresas, sistémico para la economía.

Dinero y despidos

Meta obtuvo 27.000 millones de dólares el año pasado para financiar un gigantesco centro de datos en Luisiana en la que se calificó como la mayor operación de deuda privada de la historia. Las grandes tecnológicas emitieron 121.000 millones de dólares en bonos corporativos estadounidenses frente a un promedio de 28.000 millones anuales entre 2020 y 2024, según un informe de Bank of America. Otro informe de Barclays augura que los bonos corporativos en EE UU llegarán a 2,46 billones de dólares durante este ejercicio, y casi un billón será deuda neta nueva debido a las necesidades de la IA. Eso se produce al mismo tiempo que se ejecutan despidos masivos, como los 16.000 puestos de trabajo que esta semana Amazon ha decidido recortar en todo el mundo (en su tercer anuncio en pocos meses).

Mientras, los gobiernos se preguntan qué camino seguir para no quedarse atrás en la carrera tecnológica y con la duda de si estarán cavando su propia tumba. Para Jorge Díaz Lanchas, profesor de Economía en la Universidad de Comillas Icade, la gran pregunta es qué reflejo tendrán todas esas inversiones en la productividad. “¿Estamos ante una burbuja? Si explota y arrastra al sector privado, que es quien está invirtiendo, los gobiernos se verán en la tesitura de actuar”. Hay datos inquietantes: en el tercer trimestre de 2025 (último dato conocido) la productividad en EE UU creció un 2%, pero la cuota de ingresos de los trabajadores descendió a un mínimo histórico, según la Oficina de Estadísticas Laborales del país.

Tiffany Wilding, economista de Pimco, hablaba esta semana en una nota a inversores sobre la posibilidad de que los despidos continúen: “Comenzando con ordenadores y software, y ahora añadiendo automatización e inteligencia artificial, las herramientas tecnológicas sustituyen fácilmente a mano de obra de nivel medio y cada vez más cualificada”. Las perspectivas para la participación laboral no son buenas. “Las grandes empresas relativamente intensivas en capital tienen ahora un fuerte incentivo fiscal para invertir en tecnologías que ahorran costes laborales. La IA sigue siendo un sustituto relativamente asequible y desplegable para muchas tareas que actualmente realizan los humanos”.

Para el economista David Martínez, lo lógico es abordar esas y otras inversiones con el convencimiento de que rendirán en términos de autonomía estratégica y crecimiento, con más actividad y creación de empleo. “En estas áreas en las que somos dependientes del sector exterior es necesario generar tejido industrial, un ecosistema innovador, con mayor valor. Porque cada vez tenemos menos capacidad para gastar, y el gasto tiene que ser de impacto”. Si la apuesta fracasa o si un país consigue adelantos disruptivos que dejen el resto de las innovaciones en papel mojado, las siguientes generaciones tendrán que asumir esa pesada carga sin recibir nada a cambio.