¿Podría la segunda presidencia de Donald Trump llevar a la Unión Europea a dar un impulso definitivo a su integración permitiéndole llevar a cabo las transformaciones estructurales que precisa para fortalecer su competitividad y su capacidad estratégica, convirtiéndose en un actor relevante en el nuevo orden económico y político del siglo XXI? La pregunta parece una provocación, pero vale la pena pensarla.

Se la planteé a Enrico Letta en un encuentro reciente. Su respuesta fue contundente e irónica. Sin duda, dijo, Trump está siendo un “factor acelerador” del cambio en la UE; pero, precisó, no es la causa de sus problemas estructurales. Dicho con ironía, Trump podría ser un buen candidato al Premio Carlomagno a la integración europea.

Es una tentación fáustica pensar que lo malo puede traer lo bueno. Pero en la filosofía, la literatura y la poesía existe una tradición de pensamiento en este sentido. En uno de los libros escrito a cuatro manos con Xosé Carlos Arias (Laberintos de la prosperidad, Galaxia Gutenberg, 2022) utilizamos una inspiradora cita del poeta romántico alemán Hölderlind, quien en su poema Patmos escribe: “Más donde hay peligro, crece / también lo salvador”, sugiriendo que cuanto mayor es el peligro, mayor es la esperanza para la salvación.

También en el pensamiento económico existe una reflexión similar. Así, Albert Hirschman, uno de los economistas más agudo, innovador y original que ha tenido la disciplina, acuñó el concepto de “crisis óptima”. Con ese término se refería a crisis lo suficientemente profundas para provocar impulsos transformadores, pero no tan profundas como para destruir las energías y los recursos necesarios para hacerlos posibles.

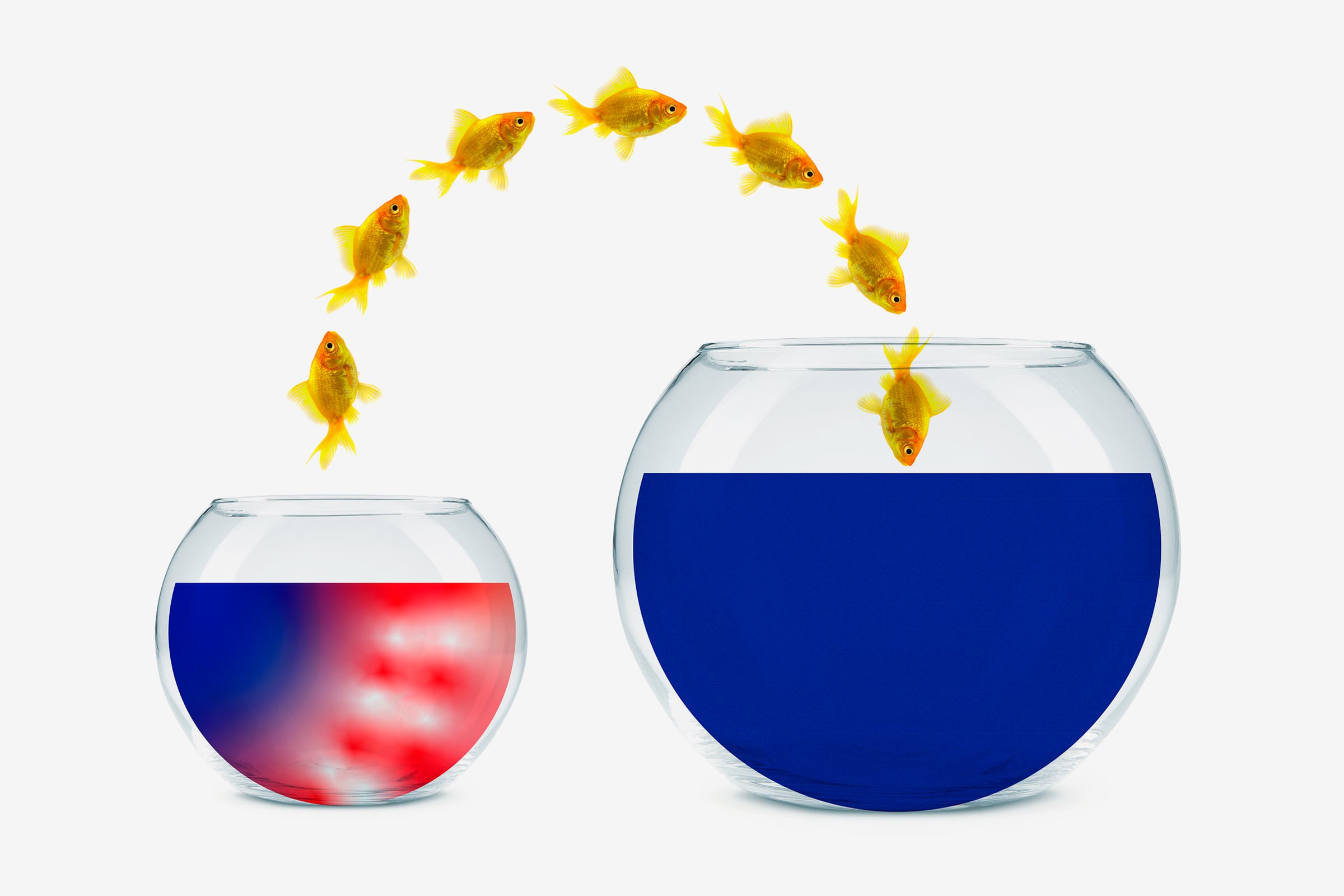

Tengo para mí que, con su vuelta a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump ha provocado una crisis óptima en la UE. El riesgo existencial de quedar muy debilitada, o aun de desaparecer, por la presión de las dos grandes fuerzas que actúan desde el Este (Rusia) y desde el Oeste (Estados Unidos) está haciéndonos reaccionar como no hubiese sido posible imaginar sin Trump.

Este tipo de “crisis óptimas” hirschmanianas son esenciales en la vida de la Unión. Por su naturaleza de proceso voluntario de cesión de soberanía entre Estados nacionales consolidados, la integración europea sólo puede avanzar como reacción ante retos existenciales. El argumento tecnocrático y aséptico de los beneficios mutuos de la integración no es suficiente. Sucedió así con el riesgo existencial que planteó la covid. Dio lugar a lo que en su día llamé un “momento hamiltoniano”.

Pensando en la extraña alianza que se está produciendo entre Trump y Vladímir Putin, me vino a la memoria un comentario leído hace tiempo de George Steiner a propósito del filósofo alemán Heidegger y de su visión del nazismo. Steiner consideraba a Heidegger “el más grande de todos”. Y, a la vez, “un gigante malo”, especialmente por su resistencia, mantenida a lo largo de su vida, a reconocer la existencia de los campos de concentración nazis. Pero lo que aquí me interesa es la opinión de Steiner sobre una “intuición genial” de Heidegger. En su opinión, vio las “dos inmensas amenazas” que para Europa eran el nuevo capitalismo norteamericano y el comunismo ruso. Según Steiner, Heidegger comprendió “antes que nadie” que en ambos casos se trataba de tecnología, y que el capitalismo americano y el leninismo-estalinismo estaban más cerca el uno del otro que del “genio clásico europeo”. Y que una derrota de Europa —que para Heidegger quería decir Alemania— supondría que el continente quedaría dominado por esas dos fuerzas. “Tuvo razón, por supuesto”, afirma Steiner. (George Steiner, Un largo sábado. Conversaciones con Laure Adler, Siruela, 2016).

De nuevo, un siglo más tarde, la tecnología vuelve a jugar un papel determinante. El nuevo capitalismo tecnológico norteamericano de Trump y el capitalismo de Estado ruso de Putin van de la mano en su amenaza a la UE. Uno queriendo hacerse con el gran mercado interior europeo para sus plataformas tecnológicas. El otro, amenazando su modelo de sociedad liberal y pluralista. Europa sigue siendo el futuro, no los nuevos leviatanes autoritarios que van surgiendo de Este a Oeste.

Las autoridades europeas y la sociedad civil pueden aprovechar esta crisis óptima para reaccionar y fortalecerse. Para lograrlo, tenemos que desprendernos de dos pesados estigmas. Por un lado, de la idea de decadencia, que si fuese cierta ya hubiera acabado hace tiempo con la UE. También hay que sacudirse el sentimiento de fracasomanía. La idea de fracaso debilita y no lleva a la acción. El fortalecimiento europeo solo puede venir del reconocimiento de las muchas cosas que se hacen bien.

Lo que impide que la UE se fortalezca no es la decadencia ni el fracaso, es la fragmentación. Esta es la palabra más reiterada en los informes de Letta y de Mario Draghi. Entre los Veintiocho (incluyendo al Reino Unido) invertimos más en I+D que Estados Unidos, pero nos luce menos. Lo mismo sucede en otras cuestiones.

En el momento actual, la inversión en Defensa y seguridad común es una necesidad existencial para hacer frente a las nuevas amenazas territoriales de Putin y a la retirada del compromiso norteamericano con la OTAN por parte de Trump. Cuenta, además, con un amplio apoyo en la opinión pública. Tiene también una dimensión industrial positiva para países como España. Por la vinculación con la industria civil y la diversificada implantación territorial de las empresas, la inversión en Defensa podría resultar un vector importante para la reindustrialización de territorios y comunidades que en las décadas pasadas perdieron buenos empleos y prosperidad con la desindustrialización.

Naturalmente, la nueva política europea de Defensa provoca comprensibles temores. Uno es la vuelta de los fantasmas bélicos europeos, en especial en Alemania. El primero con un gran activismo de la sociedad civil y de las instituciones públicas para contener el posible surgimiento de un nuevo leviatán militar-industrial desencadenado.

Otro temor es que las inversiones en Defensa vayan en perjuicio de la inversión en políticas sociales. Pero ahora no se trata de la vieja disyuntiva entre “cañones o mantequilla”, que utilizaba el influyente manual de Paul Samuelson, usado para enseñar economía en el segundo tercio del siglo pasado. Ahora hay que invertir, a la vez, en cañones y en mantequilla, con responsabilidades repartidas. La Defensa es un “bien público” europeo que hay que financiar con recursos federales. Como hicimos con los fondos Next Generation para la recuperación tras la covid. Por su parte, los Estados europeos tienen que mantener su compromiso con el mantenimiento del modelo social europeo.

Al crear una “crisis óptima”, la segunda presidencia de Trump puede ser una bendición para la UE.